为助力我国深度参与全球治理、培养高素质国际组织任职人才,10月15日,由中国科学院国际合作局、中国科学技术大学(以下简称“中国科大”)国际合作与交流部、公共事务学院联合主办的“第十八期国际组织任职与后备人员能力建设培训班”在合肥正式开班。来自中国科学院所属研究所及高校的20余名科研人员、管理骨干齐聚中国科大,开启为期13天的系统化培训,为投身国际组织工作筑牢能力根基。

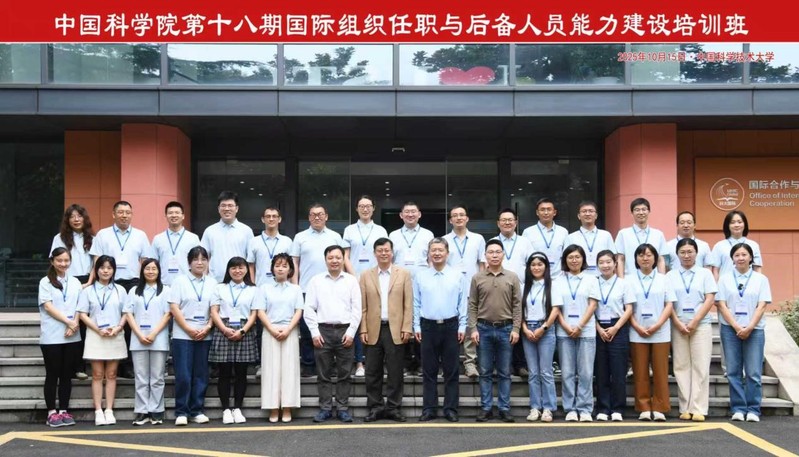

10月15日上午9时,培训班开班式在中国科大东区国际楼举行,中国科学院国际合作局国际组织处处长孙辉、中国科大国际合作与交流部副部长程光磊、中国科大公共事务学院执行院长魏玖长出席并致辞,开班式由中国科大公共事务学院培训管理办公室主任周磊主持。

孙辉在致辞中指出,当前全球治理体系深度调整,我国亟需一批熟悉国际规则、具备跨文化沟通能力的国际组织人才。中国科学院持续开展国际组织后备人员培训,正是为了搭建人才培育“桥梁”,助力科研工作者从“科研专家”向“国际治理参与者”转型,为我国在国际科技合作与全球治理中争取更多话语权。

程光磊介绍,中国科大长期深耕国际化人才培养,此次联合主办培训班,既是学校服务国家战略的重要举措,也是发挥“红专并进、理实交融”校风优势,为国际组织输送“懂科技、通规则、善协作”复合型人才的具体实践。

魏玖长详细解读了培训班课程设计逻辑,强调本次培训以“实战导向、能力聚焦”为核心,通过理论授课、案例分析、现场教学、模拟实践的四维模式,全面覆盖国际组织工作所需的核心素养,助力学员快速适应国际组织工作场景。开班式后,全体与会人员合影留念,标志着本次培训正式进入课程阶段。

本次培训班课程设计紧扣国际组织任职能力核心需求,形成理论奠基、实践锤炼、素养提升三大模块,精准匹配学员从储备人才到履职人才的全周期成长需求。理论课程聚焦国际组织工作核心知识,邀请多位资深专家授课。国际欧亚科学院院士、联合国粮农组织前副总干事何昌垂以“全球治理和国际胜任力培养与战略领导力提升”开篇,结合其二十余年的联合国任职经验,解析国际组织人才需具备的战略思维与跨领域协作能力;中国科学院空天院研究员韩群力从“教科文组织框架下的多边科学合作”切入,分享国际科技合作项目运作逻辑;联合国开发计划署前国家局局长薛玉雪则深入分析“变革时代的联合国与全球发展治理”,解读全球发展议程下的中国机遇与挑战。此外,国际组织行为准则、公务员福利待遇、AI 素养应用等课程,进一步填补学员对国际组织工作机制的认知空白。

实践课程注重场景化训练,让学员在模拟与实地考察中提升履职能力。10月18日学员赴中科院等离子体所、核安全所、强磁场科学中心及合肥现代科技馆开展现场教学,在“人造太阳”等大科学装置前,理解国际大科学工程合作的技术逻辑与协调模式;10月23日,学员走进渡江战役纪念馆、园博园,在红色历史与现代治理实践中,深化国际视野下中国情怀的情感认知。此外,“加入国际组织的应试技巧暨模拟面试”课程由中国驻日内瓦代表团前参赞张国庆、国际劳工组织前驻缅甸局局长李东林联合授课,通过模拟联合国面试场景,手把手指导简历优化、应答策略;10月22日的“模拟联合国大会”则让学员分组扮演不同国家代表,围绕全球可持续发展议题开展磋商,在实战中提升多边谈判与外交表达能力。

针对国际组织跨文化工作特性,培训班特设素养提升课程。中国礼宾礼仪文化专业委员会秘书长黄彩子系统讲解“国际礼仪”,覆盖商务接待、多边会议等场景的礼仪规范;中国科大学外语教学中心主任张曼君聚焦“国际组织英语交流与技巧”,通过情景对话、公文写作训练,强化学员英语沟通能力;国际一级茶叶审评师任东方带来“中国茶与中国梦”课程,并主持茶艺交流沙龙,让学员在传统文化体验中提升跨文化交流的软实力。

本次培训班师资阵容凸显实战性与权威性”,授课教师多为拥有10年以上国际组织任职经验的资深专家或领域权威。除何昌垂、薛玉雪等前联合国高级官员外,国际劳工组织前驻巴基斯坦、缅甸局局长李东林,外交部国际司前参赞李根信,国际组织教研室主任牛仲君等均以实践者身份授课,结合亲身经历拆解国际组织工作中的危机处理、敏感问题应对、跨文化冲突化解等实战案例。此外,魏玖长、国际合作与交流部副部长王晨等校内专家,也从高校国际化建设、科技外交等角度,为学员补充本土化实践经验,形成国际经验与国内实践的双维师资支撑。

本次培训班是中国科学院推进国际组织人才培养的常态化举措,这既是青年人才成长的“加油站”,更是国家战略的“播种机”,为国际组织舞台上输送了中国青年的智慧与风采。主办方负责人中国科学技术大学公共事务学院培训部副主任马文芬表示,未来将持续优化课程体系,加强与国际组织的对接合作,为我国参与全球治理、推动构建人类命运共同体培养更多高素质后备人才。